01 Первый барьер защиты. Слизисто-реснитчатое очищение

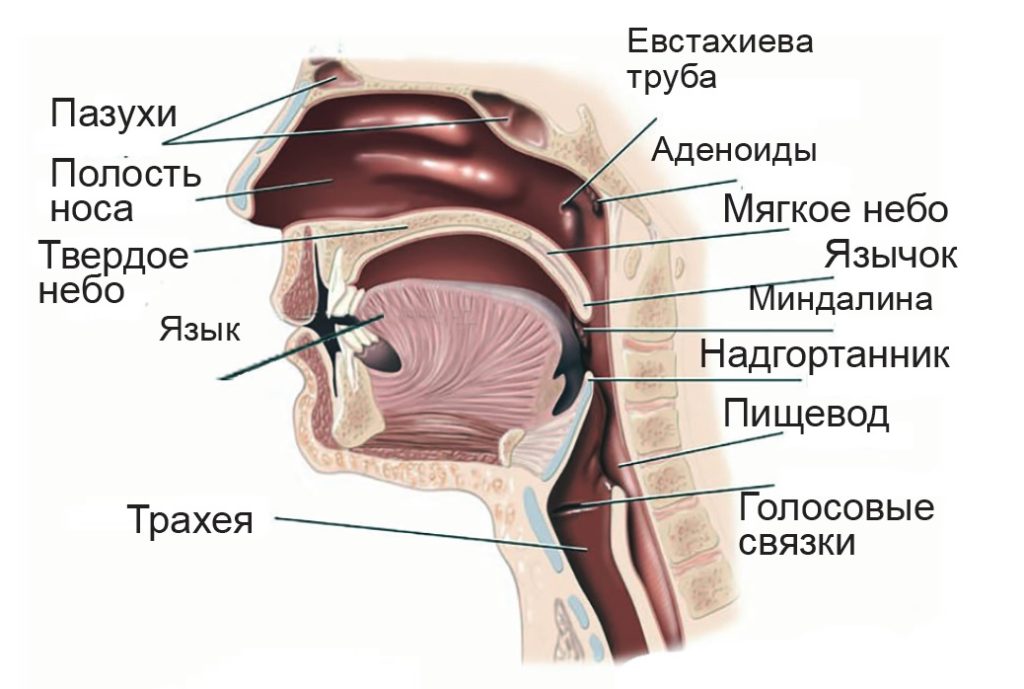

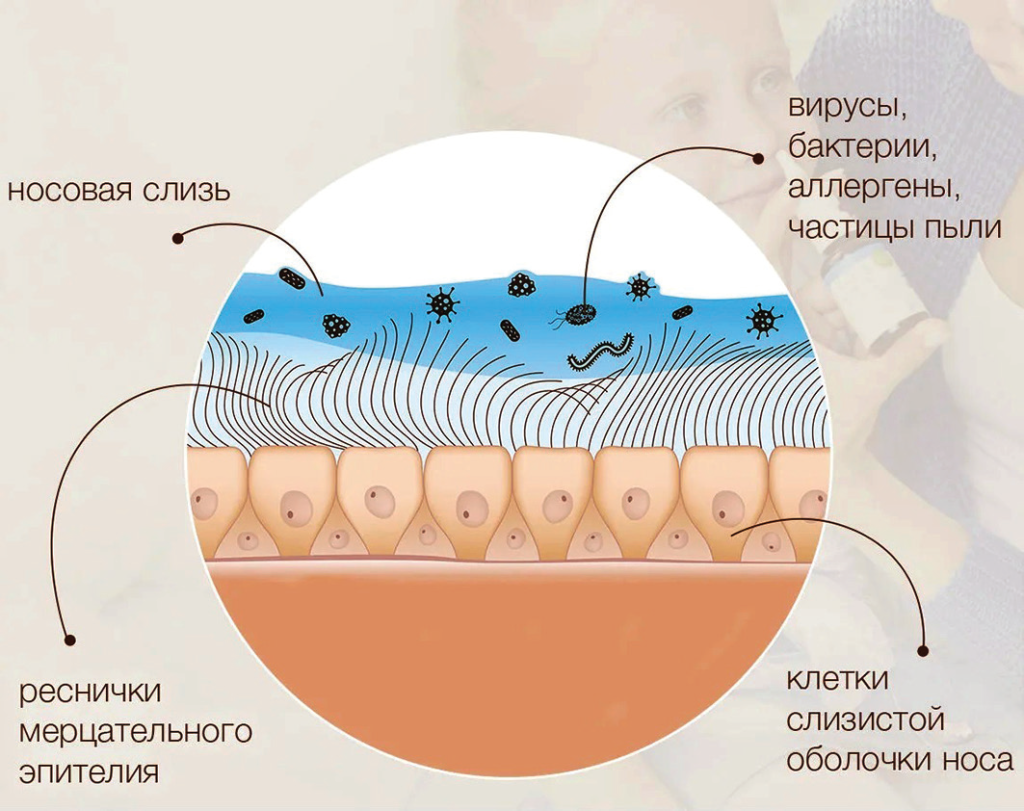

Первым барьером на пути возбудителей является слизистая оболочка дыхательных путей. Основная роль в процессе защиты возлагается на очищение слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух от осевших на ее поверхности веществ или субстанций ДО момента их адгезии (прикрепления) – мукоцилиарный клиренс1, или слизисто-реснитчатое очищение. Владимир Тимофеевич Пальчун обращает особое внимание на труднопреодолимый барьер биопленки, защищающей дыхательные пути2.

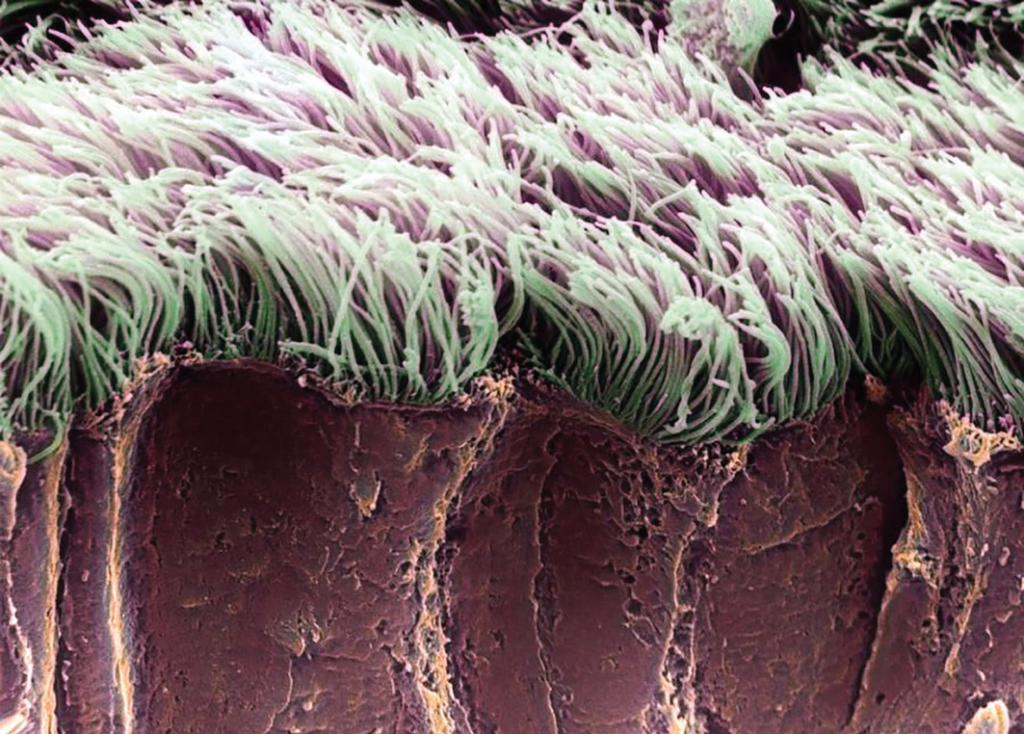

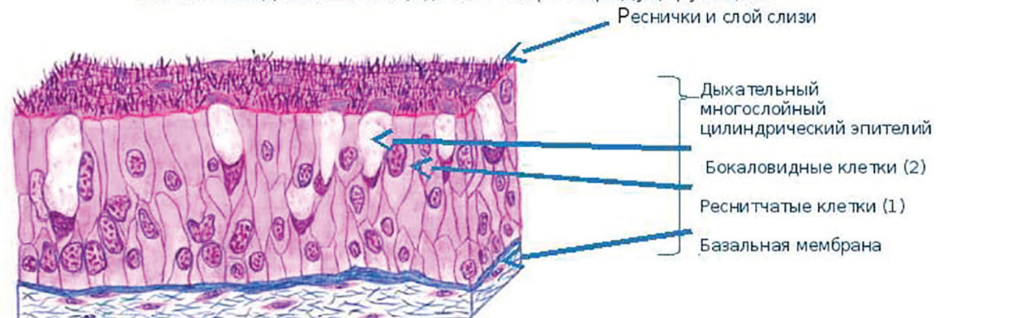

Носоглотку выстилает однослойный многорядный эпителий, покрытый ресничками. Движение ресничек обеспечивает транспорт слизи и инородных частиц по направлению к глотке (мукоцилиарный транспорт). Бокаловидные эпителиоциты секретируют на поверхность эпителия слизь (муцины), защищающие его от инородных агентов3.

Некоторые специалисты отводят на роль слизисто-реснитчатого очищения 80-90% о всех защитных факторов органов дыхания4. Частица, попавшая на поверхность слизистой оболочки, проходит путь от передних отделов полости носа до глотки за 5-20 мин5. Затем содержимое носоглотки проглатывается и попадает в желудок, где все биологические объекты разлагаются в присутствии соляной кислоты.

Вследствие нормальной активности слизисто-реснитчатого очищения микроорганизмы, находящиеся в носовом и бронхиальном секрете, за 1 секунду продвигаются над поверхностью десяти и более клеток слизистой оболочки полости носа.

Это сокращает временной интервал контакта бактерий и вирусов с клеткой до 0,1 сек и, следовательно, препятствует проникновению микроорганизма вглубь эпителия6.

Эффективным результатом реснитчатой активности является перемещение слизи на поверхности эпителия. Есть методики определения скорости, то есть времени перемещения инертной частицы, помещенной на слизистую оболочку передних отделов полости носа в глубину, до носоглотки. Например,

нанесение угольного маркера на реснитчатый эпителий носа и затем регистрация расстояния его перемещения каждые 4-5 минут7. Скорость очищения зависит от частоты биения ресничек мерцательного эпителия носоглотки. Частота биения ресничек у здорового человека 10-20 в секунду8, то есть 10-20 герц. Специалисты Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова приводили исследование, при котором, вследствие заболевания носа, частота биения ресничек уменьшалась до 2,5 герц, а в результате лечения через неделю восстанавливалась до 7 герц. Также и упавшая скорость перемещения угольного маркера снова увеличивалась в три раза после лечения на новых биологических принципах9.

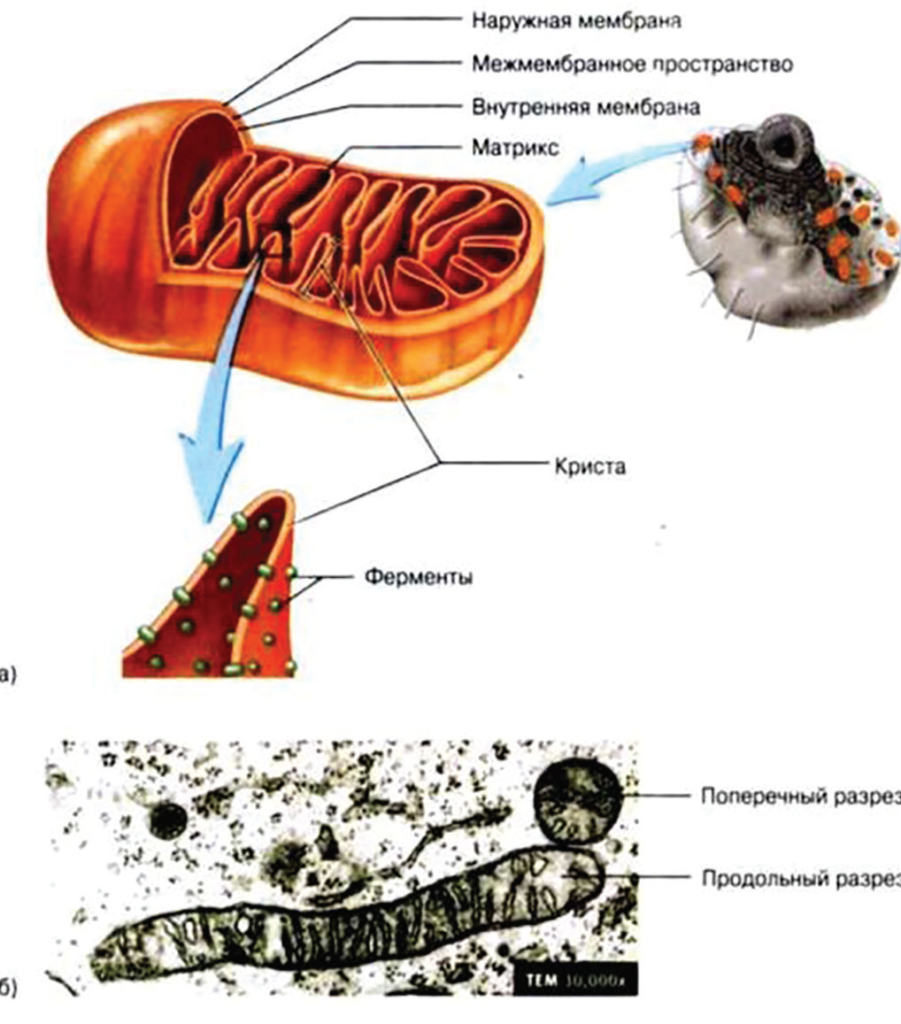

Новые биологические принципы лечения связаны с энергетикой живых клеток. Исследования в этом направлении начались более полувека назад также в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова полковником Леонидом Васильевичем Пастушенковым. Главное для живого организма – присутствие кислорода, при недостаточности которого наступает состояние гипоксии. Именно кислородная недостаточность, вызывающая нехватку энергии, является первопричиной большинства болезней, а ее устранение должно быть положено в основу лечения10.

Молекулы кислорода в полости носа при вдохе и вызванного вдохом повышения давления в полости носа проникают непосредственно в клетки эпителия посредством диффузии, усиливая химические реакции синтеза аккумулирующего энергию макроэрга аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Диффузия кислорода в слизистую оболочку препятствует дефициту А ТФ как основного энергетического комплекса, так и патологической дифференцировки клеток11.

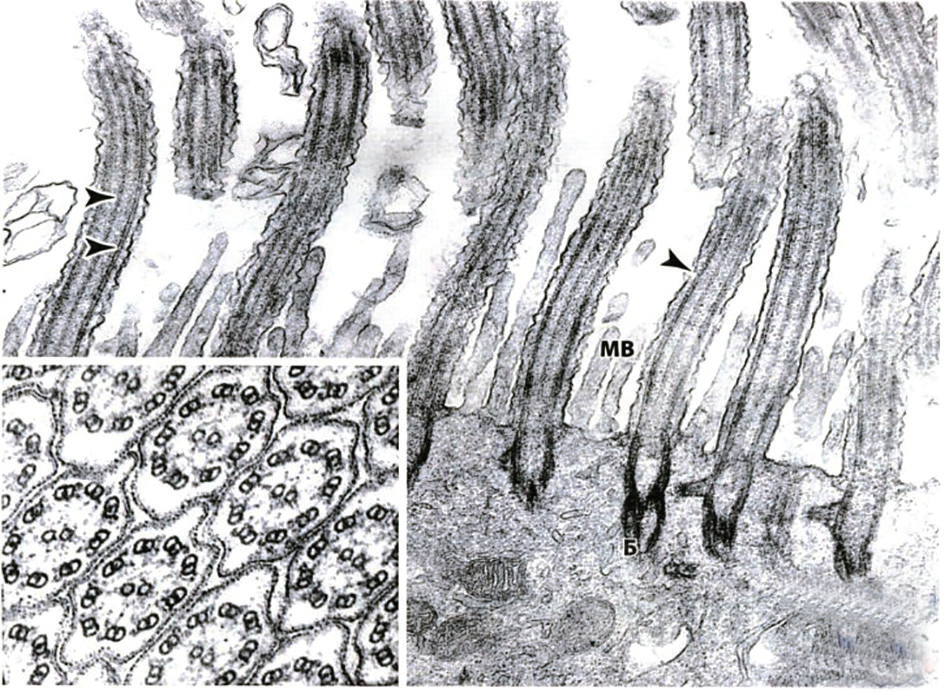

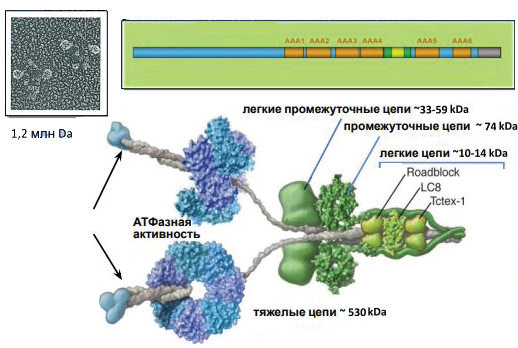

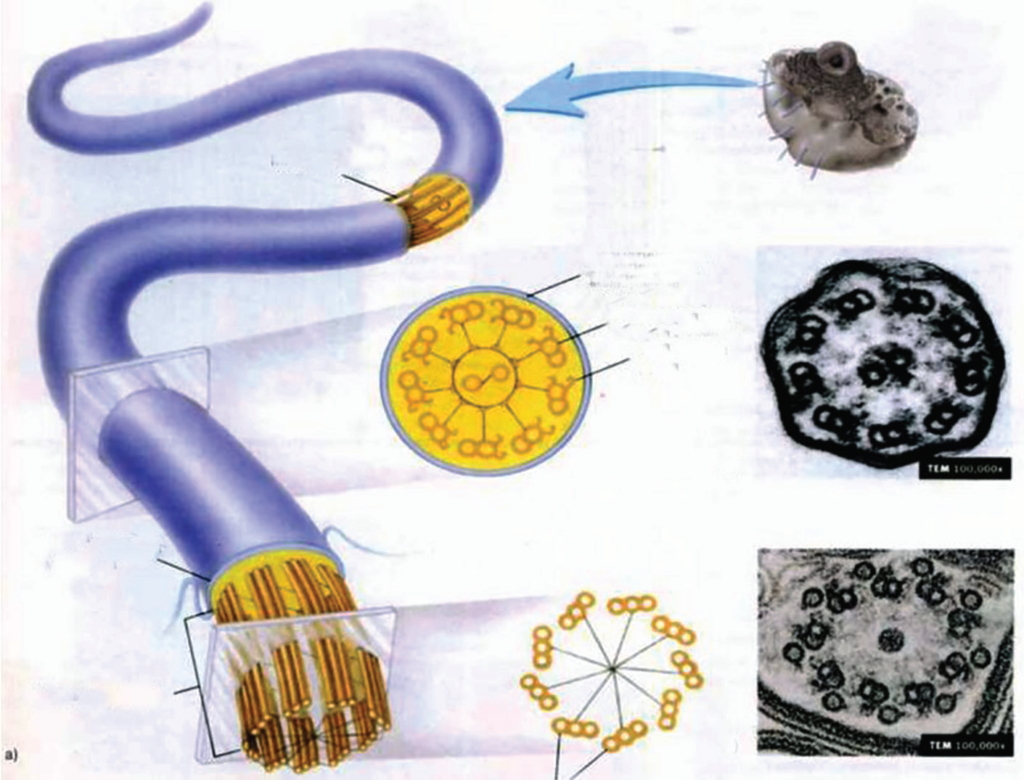

Ультраструктура ресничек эпителиоцитов выглядит следующим образом12. Двигательную функцию сгибательного движения производят динеины, использующие энергию АТФ. Посредством скольжения микротрубочек осуществляется двигательная активность реснички. При конформационных изменениях пространственной ориентации белковых молекул АТФ реорганизуется с образованием фосфорной кислоты и АДФ. Выделенная при этом процессе

энергия обеспечивает двигательную функцию. Михаил Тимофеевич Луценко отмечал особенности локализации молекул АТФ. По его данным, эта основная энергетическая «валюта» обнаруживается исключительно в девяти периферических трубочках, в то время как в центральных трубочках ее ферментативная активность отсутствует полностью13.

Длительная недостаточность кислорода приводит к неполноценному движению ресничек. В дальнейшем, после апоптоза реснитчатой клетки происходит ее замещение на бокаловидную, как более примитивно устроенную единицу и менее подверженную кислородному голоданию. При сохранении данных неблагоприятных условий происходит замещение всего пласта клеток нормального эпителия на многослойный кубический. Таким образом, происходит развитие патологического процесса, который вызывает недостаточное поступление кислорода в клетки эпителия слизистой оболочки полости носа, что ещё больше приводит к недостатку свободной энергии-гипоэргозу.

Изменение среды жизнедеятельности клеток назального эпителия и внутриклеточной среды, вызванное недостатком энергии вследствие гипоксии, и, как следствие, молочного закисления и нарастания содержания в клетках аденозинмонофосфата (АМФ), приводит к торможению активности ферментов кислородного окисления и растормаживает бескислородное расщепление глюкозы Осуществляется переход с аэробного пути синтеза АТФ на энергодефицитный анаэробный. В результате растёт концентрация свободных ионов водорода и аденозинмонофосфата, блокируя уже последний источник свободной энергии для обеспечения функционирования и жизнедеятельности клеток эпителия, что наблюдается при исследовании pH (сдвиг в кислую сторону с нормальных 7,4 до 6,9-7,0).

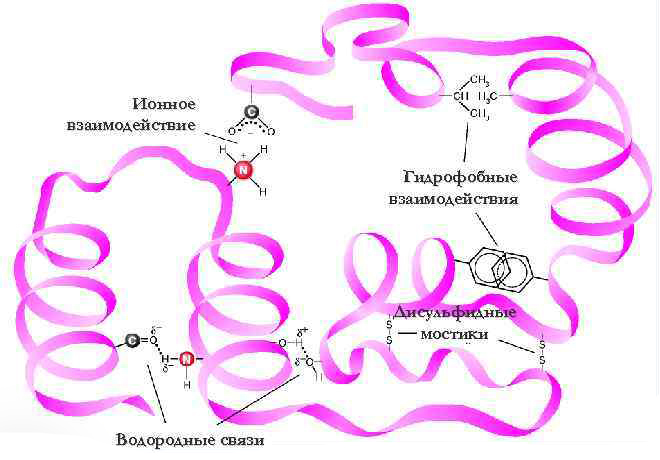

Происходит процесс разобщения дисульфидных сшивок в структуре поверхностно-клеточных рецепторов и функционально активных внеклеточных биорегуляторов белковой природы и их восстановления в составе молекул рецепторов и биорегуляторов. Образуется функционально неактивная конформация, ограничивающая физиологически адекватные взаимодействия между клеткой и межклеточным пространством, а также между самими клетками. Структурные клеточные единицы слизистой оболочки полости носа оказываются в условиях автономной изоляции и энергетического дефицита, обусловливающих нарушение их функции: изменения всего нескольких атомов в молекуле белка отражается на работе реснитчатой клетки, затем ткани, органа и организма в целом. В таком виде Вадимом Сергеевичем Исаченко сформулирована гипотеза патогенеза дисфункции мукоцилиарной системы, обусловленной вторичной тканевой гипоксией и закислением14.

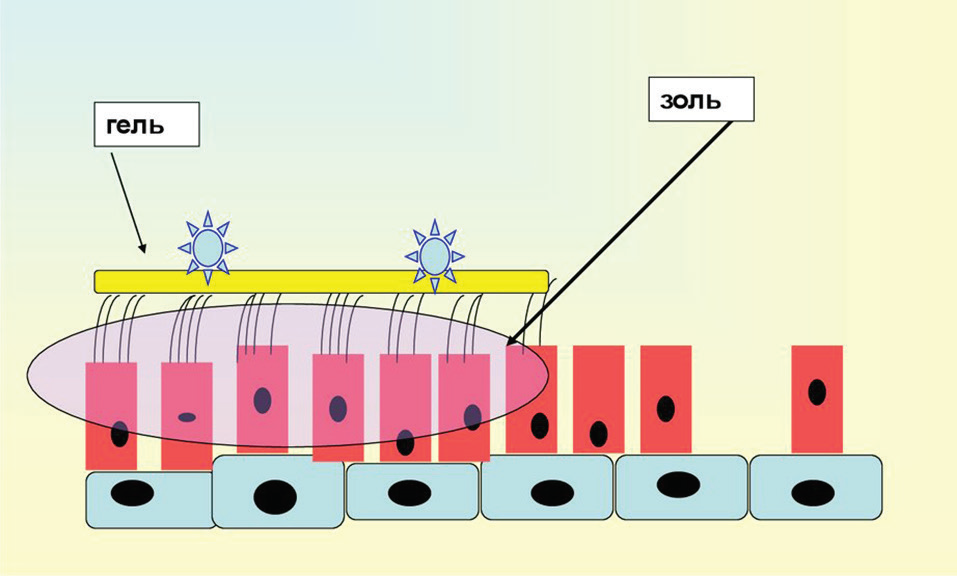

Объем носовой секреции слизи у здоровых людей составляет от 100 мл до 1-2 л/сут. Секрет слизистой оболочки дыхательных путей имеет двухфазную структуру. Реснички находятся и движутся в более глубоком слое, так называемой околореснитчатой сывороточной жидкости, обладающей свойствами золя. Поверхностный слой геля расположен над золем и над ресничками он непосредственно контактирует с воздухом. Золь, имеющий низкую вязкость, близкую к вязкости воды, действует как вспомогательная среда, координирующая движение ресничек, которые передвигают слой геля. Его вязкость примерно в 1000 раз больше вязкости слоя золь. Особое свойство секрета слизистой оболочки – вязкость – обусловлено наличием в нем мукогликопротеидов (муцины = крахмал+белок). Они содержат около 80% сахара и имеют особый аминокислотный состав. На них очень похож по составу кисель из крахмала.

Известно, что изменение физических свойств секрета эпителия слизистой оболочки дыхательных путей, соотношения вязкости слоев золь и гель – одна из основных причин нарушения защитной функции мукоцилиарной системы и мукоцилиарного транспорта. При воспалении слизистой оболочки увеличивается продукция слизи бокаловидными клетками и железами подслизистого слоя15.

1.2. Повреждение первого барьера противовирусной защиты

Слизисто-реснитчатая система является главным ведущим фактором защиты дыхательных путей, обеспечивающим постоянное очищение – клиренс. Е¸ дисфункция может приводить к развитию тяжелых заболеваний, таких как хронические пневмонии, полипозно – гнойные синуситы и прочие.

Снижение активности или неподвижность слизисто-реснитчатого очищения, которые развиваются на фоне острого или хронического воспаления в полости носа или околоносовых пазух, проявляется в ряде случаев при нанесении на поверхность слизистой оболочки сосудосуживающих капель (назальных деконгестантов), антибактериальных препаратов, интраназальных противоаллергических, неадаптированных гормональных средств, целого ряда антисептиков. Также к веществам, блокирующим слизисто-реснитчатое очищение, относятся гипертонический раствор, резко кислые или щелочные вещества.

В числе вредных веществ и средства, использованные для обработки подъездов и помещений якобы для уменьшения риска коронавирусной инфекции.

Возникшее нарушение функции мерцательного эпителия вызывает или усугубляет патологические изменения в полости носа и околоносовых пазухах в большей степени, чем изначальная причина этих нарушений. Повсеместно наблюдается неуклонный рост распространенности заболеваний носа и околоносовых пазух, несмотря на внедрение все более новых фармакологических препаратов и методов лечения, не наблюдается снижения уровня заболеваемости пациентов ЛОР-врача. До сих пор отсутствуют достаточно эффективные методы предотвращения развития осложнений и рецидивирования патологического процесса. Хотя на сегодня стало очевидным, что усиление поступления воздуха в полость носа оказывает множественное положительное воздействие, вероятно, за счет активации аэробного гликолиза.

При применении сосудосуживающих препаратов время слизисто-реснитчатого очищения увеличивается более чем в два раза. Также следует отметить, что его угнетение находится в прямой зависимости от концентрации действующего вещества и содержания дополнительных компонентов, в частности, консервантов.

Таким образом, следует уделять особое внимание безопасности и риску токсического влияния на слизистую оболочку полости носа и околоносовых пазух со стороны применяемых лекарственных препаратов. Назначая эти препараты, необходимо соотносить возможные нежелательные эффекты с выраженностью положительного последствия от их применения. Однако, в повседневной деятельности происходит рутинное назначение различных групп препаратов, что не всегда приводит к позитивному эффекту16.

В целом с прискорбием приходится признавать, что отношение к защите слизистых оболочек у современной медицины весьма поверхностное и непродуманное. А между тем ежегодные показатели летальных исходов в результате инфекций, проникающих в организм через слизистые оболочки очень высоки: ОРВИ – 4 млн., диарея – 2,2 млн., ВИЧ/СПИД – 2 млн., туберкулез – 1,5 млн. и т.д. [17].

Виталий Васильевич Зверев указывает на сомнительность такой меры, как ношение масок при «ковиде» и даже задает вопрос: «Когда я вижу на улице детей в масках, хочу задать вопрос: а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски?»18.

1.3. Профилактика повреждения слизисто-реснитчатого очищения

- Адекватный доступ воздуха в носоглотку приводит к нормализации показателей слизисто-реснитчатого очищения. Длительное ношение масок наоборот, усугубляет риск ОРЗ. Необходимо ношение масок не здоровым лицам, а выделителям респираторных вирусов, то есть больным, кашляющим, температурящим и проч. Известно, что время полужизни митохондрий 10-12 суток19. Следовательно, постоянное ношение масок с каждым днём может уменьшать количество этих энергетических станций эпителиальных клеток, выстилающих носоглотку, ослаблять иммунитет слизистых оболочек и повышать риск бронхитов и пневмоний.

- Применение сосудосуживающих средств в нос в первую неделю ОРЗ целесообразно исключить, иначе риск утяжеления респираторной инфекции возрастает. Допустимо их использование лишь при наступлении осложнений в виде отита или синусита.

- Применение назальных антисептиков, антибиотиков, гормонов в первую неделю ОРЗ ранее в клинических рекомендациях по лечению ОРВИ не считалось целесообразным20. И это оправдано, так как еще не сформированы полноценные звенья иммунитета нижележащей бронхолегочной системы на данный возбудитель.

- По-возможности, желательно избегать любой обработки синтетическими веществами жилых помещений с целью профилактики коронавирусной или другой инфекции, вызывающей ОРЗ. Это может привести к утяжелению простой простуды. А проконтролировать состав ядовитых веществ, используемых для обработки, как показали события в период инфодемии «К» 2020-2021 годов, население России не может. Данная книга носит научный характер, но простите, не могу удержаться от ненаучной реплики. Помню, выглянул из окна своей квартиры высотного здания на детскую площадку, а там люди в противоинфекционных защитных костюмах, похожих на противочумные, распыляли аэрозоль и обрабатывали баскетбольную площадку. Дул ветер. Начинался дождь со снегом. Конечно, результат таких действий на предполагаемый коронавирус был нулевым, и трудно было себе представить более абсурдную ситуацию, а потому стало просто смешно. Однако, если предположить, что это театральная постановка, то для простолюдинов, выглядывающих из окон, действо было впечатляющим.

- Применение жаропонижающих средств из группы НПВС противопоказано, так как они подавляют синтез простагландинов. С точки зрения удаления антигенов присутствие простагландинов Е1 и Е2 необходимо для активации ресничек мерцательного эпителия21. Вспомним вывод, сделанный Вадимом Сергеевичем Исаченко в своей диссертации. – Для полноценного ситуационно обусловленного участия клетки в защитной функции дыхательных путей возникает необходимость устранения эффектов тканевой гипоксии, восстановления редокс-регуляции клеток эпителия слизистой оболочки и, соответственно, восстановление функциональной активности поверхностно клеточных структур – рецепторов, ионных каналов, транспортных белков22. Мы, со своей стороны, рекомендуем применение настоев растений-антигипоксантов, обладающих противовирусным и противомикробным действием, выводящих патогены, для питья и промывания носоглотки при любом подозрении на начинающееся ОРЗ: тимьян ползучий (чабрец), трава; репяшок аптечный, трава; исландский мох, слоевища; шалфей, трава; тысячелистник обыкновенный, трава; душица обыкновенная, трава и др.23. После промывания водными настоями желательно закапать в нос масляные экстракты из этих же растений. Главное – не ждать развития болезненного состояния, а начинать очищение носоглотки при любом ощущении заложенности носа, насморке, першении, слезотечении, даже при падении аппетита, что может свидетельствовать о начале ОРВИ.

Основная литература

- Горбунов М.М., Целуйко C.С., Зиновьев С.В. Влияние ультраструктурных изменений внутриклеточных органелл на эвакуаторную функцию мерцательного эпителия и метод обнаружения ее с помощью криобиопсии. Амурский медицинский журнал No1-2 (20-21) 2018 г. Благовещенск

- Пальчун В.Т. Оториноларингология : национальное руководство. – М, 2020. – С. 48.

- Ю.И.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю.И. Афанасьев, Б.В. Ал¸шин, Н.П. Барсуков (и др.);. – М., – С. 192-193.

- Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 20.

- Кунельская Н.Л., Артемьева-Карелова А.В. Основные компоненты назального секрета. Мукоактивные средства во врачебной практике. Лечебное

дело, 3. – 2013. - Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 43.

- Пальчун В.Т. Оториноларингология : национальное руководство. – М, 2020. – С. 65.

- https://present5.com/organy-dyxaniya-lektor-professor-rumyanceva-tatyanaanatolevna/

- Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 150.

- Пастушенков Л.В., Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии. – Учебник.. – СПб., 1994. – Т.1. – СС. 7-15.

- Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 122.

- https://ppt-online.org/693677

- Луценко, М.Т. Морфофункциональная характеристика реснитчатого эпителия воздухоносных путей : новые научные сведения к прежним представлениям. // Бюл. физиологии и патологии дыхания. – 2015. – №57. – С. 120-129.

- Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 126.

- Кунельская Н.Л., Артемьева-Карелова А.В. Основные компоненты назального секрета. Мукоактивные средства во врачебной практике. Лечебное

дело, 3. – 2013. - Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 125.

- Мерфи К., Уивер К..Иммунобиология по Джанвэю / пер с англ.; под ред. Г.А.Игнатовой, О.А.Синтич, И.Н.Дьякова. – М., 2020. – С. 616.

- https://www.ntv.ru/novosti/2346141/

- https://бмэ.орг/index.php/МИТОХОНДРИИ

- Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с острой респираторной вирусной инфекцией (острый назоофарингит). 2015 г.

- Кузнецов А. П. Основы иммунитета и ВИЧ-инфекция : монография / А. П. Кузнецов, Л. Н. Смелышева, Н. В. Сажина, О. А. Архипова. – Курган. 2021. – С. 34.

- Исаченко В.С. Методологический подход к коррекции мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки в комплексном лечении патологии носа. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – СПб, 2020. – С. 124.

- Лесиовская Е.Е. Доказательная фитотерапия. – СПб., 2020. – Т.3. – СС. 21-23